Fiefs dans la vicomté de Carlat

(en Auvergne ou en Rouergue) ou dans le comté de Rodez

Les Albousquiers, La Condamine

Ces deux villages apparaissent dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel en 1266, il s’agit probablement du village des Albousquiers (écrit les Alorsquiers dans la reconnaissance) près de Golinhac, dans le comté de Rodez, et peut-être du village de la Condamine (nom commun), près d’Espeyrac, dans le comté de Rodez ; ces deux derniers villages sont situés près de Sénergues qui relevait du Rouergue alors que Golinhac et Espeyrac étaient dans la mouvance du comté de Rodez. On trouve également un village de la Condamine au nord-est de Vieillevie (dans la vicomté de Carlat) qui est plus probablement celui tenu par Guy de Roquemaurel en 1266.

La Bro

Ce village apparaît en 1266 dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel, il s’agit probablement du village de La Bro, près de Mourjou.

Chavanon

Un alleu ou domaine de Chavanon apparaît en 1266 dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel, il était peut-être situé près de Ladinhac où était situé le château de Chavanon.

Cereis

On trouve dans la vicomté de Carlat le village du Seriès au sud-ouest de La Capelle del Fraisse, un village du Serieys au nord-est de Sénezergues et un autre village de Serieys au sud de Vitrac, le village dels Cereis qui apparaît dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel en 1266 est probablement l’un de ces villages.

Tres

Corts (Cours ?)

Un village de Tres Corts apparaît dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel, il s’agit peut-être d’une erreur de transcription, trois parts du village de Cours, on trouve un village de Cours à l’est d’Escanis et du Rieu, villages qui relevaient de Roquemaurel, il s’agit probablement du village cité dans la reconnaissance de 1266.

Aigueperse et Malcossel

Ces villages qui

apparaissent dans la reconnaissance de Guy de Roquemaurel

en 1266 n’ont pu être situés.

Fiefs en Quercy

Thémines[1]

Thémines

était une importante seigneurie du Quercy possédée à l’origine par l’illustre

famille éponyme. Le premier membre de la famille de Thémines dont l’histoire

nous est connue, Girbert I de Thémines, fonda en 1235

avec sa femme Aigline, l’Hôpital de Beaulieu qu’ils

donnèrent à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les fondateurs affectèrent à ce

monastère une dizaine de domaines et les revenus qu’ils avaient sur une

vingtaine de mas ou hameaux situés sur les paroisses d’Issendolus,

Albiac, Bio, Saint-Chignes,

Thémines et Rueyres. Cette famille

hérita ensuite de la seigneurie de Gourdon et se désintéressa peu à peu de

Thémines. D’autres familles acquirent des droits sur Thémines dont la famille

de Cardaillac, la famille de Castelnau qui transmit

une partie de ses droits à la famille d’Aigrefeuille et la famille de Roquemaurel.

Thémines

était une importante seigneurie du Quercy possédée à l’origine par l’illustre

famille éponyme. Le premier membre de la famille de Thémines dont l’histoire

nous est connue, Girbert I de Thémines, fonda en 1235

avec sa femme Aigline, l’Hôpital de Beaulieu qu’ils

donnèrent à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les fondateurs affectèrent à ce

monastère une dizaine de domaines et les revenus qu’ils avaient sur une

vingtaine de mas ou hameaux situés sur les paroisses d’Issendolus,

Albiac, Bio, Saint-Chignes,

Thémines et Rueyres. Cette famille

hérita ensuite de la seigneurie de Gourdon et se désintéressa peu à peu de

Thémines. D’autres familles acquirent des droits sur Thémines dont la famille

de Cardaillac, la famille de Castelnau qui transmit

une partie de ses droits à la famille d’Aigrefeuille et la famille de Roquemaurel.

Jean I de Roquemaurel puis après lui Jean II de Roquemaurel en 1327 apparaissent comme seigneurs de Thémines, en fait comme coseigneurs puisqu’à cette époque Girbert IV de Thémines se qualifiait de coseigneur de Gourdon et de Thémines (il avait alors le tiers de la juridiction de Thémines). Bertrand III de Cardaillac était en 1261 seigneur de Thémines, il céda le château et détroit de Thémines à son fils Géraud, seigneur de La Capelle-Marival.

On ne sait pas quels étaient les droits de Jean I de Roquemaurel sur Thémines ni comment il les avait acquis ; selon l’abbé Albe les Roquemaurel auraient acquis une partie de la seigneurie de Thémines comme héritiers d’Huc (Hugues) de Thémines[2] ; ce dernier vivait en 1266 date à laquelle il fit hommage à Bertrand de Cardaillac, de tout ce qu’il possédait à Thémines[3], il était apparu également en 1262, comme coseigneur de Thémines, avec Guirbert et Barasc de Thémines, frères ; Huc de Thémines eut une fille Aygline citée comme héritière de Thémines en 1299 ; Aymare femme de Jean I de Roquemaurel était peut-être la fille de cette dernière, qui aurait amené ses droits sur Thémines à Jean de Roquemaurel.

Béthon de Roquemaurel, fils de

Jean III de Roquemaurel, acquit d’Alziac

d’Aigrefeuille, baron de Gramat et seigneur de Loubressac, le 15 novembre 1416, le château de

Thémines et des territoires[4]. Le

partage de ses biens entre ses fils Aymeric et Bégon de

Roquemaurel le 25 septembre 1458 nous apprend que les

territoires étaient constitués de Cortilhas (Courtilles),

Albiac, Célas (Scelles), Bèdas (Bèdes) et Le Montat, etc.[5] ;

l’acte de vente de 1485 dit que les territoires étaient situés à Thémines, Rueyres, Icelles (Scelles), Albiac

et Lavignac (Ladignac,

écrit la Diniac sur la carte de Cassini, près du

Cornouiller), avec également les herbages de Montat[6], Cortilhes (Courtilles, sur les cartes de Cassini et IGN à

1,5 km au sud-est de Bèdes ), Bèdes

et Pousalgues (Pouzalgues) ;

un hommage d’Aymeric de Roquemaurel au vicomte de

Turenne en 1475 mentionne des terres qui avaient été dévolues à Aymeric : les

herbages de Bèdes, précisant que le lieu de Bèdes confrontait avec les terres de Gramat, la terre de Saint-Chignes et la terre de Reilhac,

des bornes avaient été placées ;

Béthon de Roquemaurel, fils de

Jean III de Roquemaurel, acquit d’Alziac

d’Aigrefeuille, baron de Gramat et seigneur de Loubressac, le 15 novembre 1416, le château de

Thémines et des territoires[4]. Le

partage de ses biens entre ses fils Aymeric et Bégon de

Roquemaurel le 25 septembre 1458 nous apprend que les

territoires étaient constitués de Cortilhas (Courtilles),

Albiac, Célas (Scelles), Bèdas (Bèdes) et Le Montat, etc.[5] ;

l’acte de vente de 1485 dit que les territoires étaient situés à Thémines, Rueyres, Icelles (Scelles), Albiac

et Lavignac (Ladignac,

écrit la Diniac sur la carte de Cassini, près du

Cornouiller), avec également les herbages de Montat[6], Cortilhes (Courtilles, sur les cartes de Cassini et IGN à

1,5 km au sud-est de Bèdes ), Bèdes

et Pousalgues (Pouzalgues) ;

un hommage d’Aymeric de Roquemaurel au vicomte de

Turenne en 1475 mentionne des terres qui avaient été dévolues à Aymeric : les

herbages de Bèdes, précisant que le lieu de Bèdes confrontait avec les terres de Gramat, la terre de Saint-Chignes et la terre de Reilhac,

des bornes avaient été placées ;

les herbages de Pousalgues (Pouzalgues[7]), Pousalgues confrontant avec les terres de Reilhac, celles du Bastit et de Lunegarde et le territoire de Bèdes,

parmi les autres terres achetées par Béthon de Roquemaurel : les herbages de la Tulle, ce lieu pourrait être la Traule, mal transcrit, en effet ce village et les terres

correspondantes sont situés près de Scelles et de Ladignac.

les herbages de Pousalgues (Pouzalgues[7]), Pousalgues confrontant avec les terres de Reilhac, celles du Bastit et de Lunegarde et le territoire de Bèdes,

parmi les autres terres achetées par Béthon de Roquemaurel : les herbages de la Tulle, ce lieu pourrait être la Traule, mal transcrit, en effet ce village et les terres

correspondantes sont situés près de Scelles et de Ladignac.

Béthon de Roquemaurel, chevalier, chambellan, rendit hommage au roi Charles VII le 26 septembre 1425 pour son chastel de Thémines, ses appartenances et appendances[8]. Il possédait alors les 2 tiers de la juridiction de Thémines[9].

Le château de

Thémines (en fait les châteaux car un 2ème fut accolé au premier)

dominaient la rivière l’Ouysse qui plonge dans

un gouffre, il était protégé au nord-est, à l’est et au sud-est par cette

rivière, et à l’ouest par un fossé[10]. Il

en reste deux tours, des traces de tours ont été mises à jour, ainsi que la

citerne et un aqueduc, ce qui a permis de reconstituer la configuration de ces

châteaux. L’église Saint-Eutrope, séparée du château

par le fossé, qui était autrefois l’église du castrum de Thémines,

annexe de l’église Saint-Martin dite de Peyrissac[11], a

été démolie.

Bégon de Roquemaurel, 2ème

fils de Béthon de Roquemaurel,

qui avait hérité des droits sur la châtellenie de Thémines était le principal seigneur de Thémines, il avait en

1461 les deux tiers de la

Bégon de Roquemaurel, 2ème

fils de Béthon de Roquemaurel,

qui avait hérité des droits sur la châtellenie de Thémines était le principal seigneur de Thémines, il avait en

1461 les deux tiers de la

seigneurie, Dordet de Lauzières en avait un tiers.

D’autres terres à Thémines que celles mentionnées ci-dessus apparaissent dans des actes d’accense, elles furent peut-être acquises par Bégon de Roquemaurel : le Mas du Causse, aujourd’hui un hameau à 1,5 km au sud de Thémines ; la côte de Saint-Martin, sur le chemin de la Madeleine à la fontaine du Bournat, on trouve aujourd’hui la combe de Bournat à 500 m au sud du Mas du Causse, Bégon de Roquemaurel accensa également en mai 1457 une maison au barri de la Carreyrade, en février 1458 il bailla à nouveau fief le moulin de la Truilhe sur l’Ouysse[12], l’Ouysse est une rivière qui plonge dans un gouffre à Thémines.

Gal de Roquemaurel, fils de Bégon de Roquemaurel, hérita de Thémines, il était qualifié en 1472 et 1475 de seigneur ou coseigneur de Thémines[13].

Il dût mourir jeune, sans postérité, léguant Thémines à sa sœur Bertrande de Roquemaurel. Celle-ci vendit en 1485 la baronnie de Thémines à Jean de Castelnau de Bretenoux. L’acte de vente concernait Thémines, Rueyres, Icelles ( probablement Scelles), Albiac et Lavignac (Ladignac), les herbages du Montat, Cortilhes (Courtilles), Pousalgues (Pouzalgues) qu’avaient possédés Béthon de Roquemaurel, chevalier, et Bégon de Roquemaurel, grand-père et père de Bertrande, acquis de feu Elzéar d’Aigrefeuille, seigneur de Gramat[14].

La famille de Castelnau puis la famille de Lauzières devinrent successivement principale « seigneuresse » de Thémines, la famille de Turenne d’Aynac avait également des droits sur Thémines à cette époque.

Aymeric de Roquemaurel, seigneur de Roquemaurel et d’Albiac avait très certainement hérité de certains territoires puisque l’on trouve Scelles et l’affar du Cornouiller dans les biens de la branche d’Albiac. Son arrière petit-fils Bégon de Roquemaurel possédait en 1557 un moulin sur l’Ouysse, ce moulin fut donné à Guyon de Barriac comme paiement de 500 livres du dernier terme de paiement de la dot de Jacquette de Roquemaurel qui épousa Guyon de Barriac, seigneur de Barriac et du Cayla, par contrat du 28 juin 1557, le contrat prévoyait un rachat du moulin, alors tenu en fief du seigneur de Rochefort, coseigneur de Thémines et du prieur de Thémines, au bout de six ans[15].

La seigneurie de Thémines fut érigée en marquisat pour Pons de Lauzières, maréchal de France en 1616.

Albiac

Cette

seigneurie comme nous l’avons vu a été démembrée de Thémines. Hugues de

Thémines, frère de Girbert I de Thémines, était

seigneur d’Albiac et coseigneur de Thémines en 1263. Girbert I de Thémines avait rendu hommage à Louis IX (Saint

Louis) roi de France, en 1242 pour ses châteaux de Thémines et Palaret et ses « fortalices»

d’Issendolus et Albiac[16].

Cette

seigneurie comme nous l’avons vu a été démembrée de Thémines. Hugues de

Thémines, frère de Girbert I de Thémines, était

seigneur d’Albiac et coseigneur de Thémines en 1263. Girbert I de Thémines avait rendu hommage à Louis IX (Saint

Louis) roi de France, en 1242 pour ses châteaux de Thémines et Palaret et ses « fortalices»

d’Issendolus et Albiac[16].

Par la suite une famille d’Albiac qui avait ce château en prit le nom. Probablement parce qu’il avait pris le parti des Anglais, Jean d’Albiac, chef de famille, fut condamné. Ses biens furent saisis et vendus aux enchères, ils furent achetés par un bourgeois de Figeac, Maître Guy Delbreil (de Brolio), avocat au Parlement[17]. La famille d’Albiac dût quitter la France à la fin du 14ème siècle ou au début du 15ème siècle. Ses descendants habitent toujours la Grande-Bretagne.

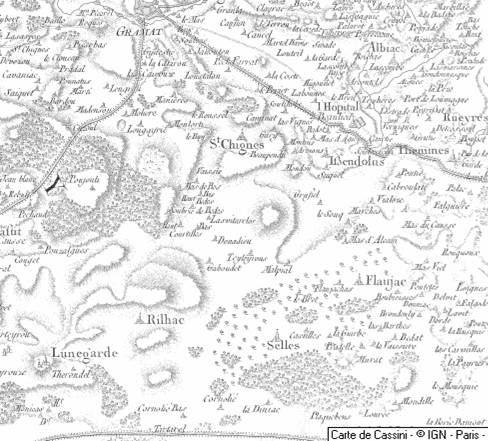

Béthon de Roquemaurel qui avait acheté Thémines et des territoires en 1416 transmit ces biens à ses fils Aymeric et Bégon de Roquemaurel. La carte de Cassini permet de localiser Thémines et Albiac, ainsi que les fiefs de la famille de Thémines : Bio, Palaret, Rueyres, Issendolus.

Bèdes, dont il sera reparlé, est au sud de Saint-Chignes, Scelles (écrit Selles sur la carte de Cassini), seigneurie de la famille de Roquemaurel, est à l’extrême sud de la carte. Parmi les autres territoires Cornholas est devenu Cornouiller, en effet la branche d’Albiac avait l’affar del Cornouiller dans la paroisse de Scelles, le hameau du Cornouiller existe toujours ; le territoire du Montat est situé entre 3 et 6 kms au nord de Reilhac.

A noter qu’un territoire entre Flaujac et Scelles avait été donné à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem par Barasc de Thémines, l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem y fonda vers 1297 la commanderie de Durbans, souvent évoquée dans des actes.

La famille de Roquemaurel tenait en fait la moitié de la seigneurie d’Albiac, où elle avait la justice haute, moyenne et basse, l’autre moitié était tenue par le prieuré des Fieux.

Marguerite de Vayrac, prieure des Fieux, près de Miers, soutenait en 1436, contre le chevalier Aymeric de Roquemaurel, que Barascon de Thémines avait donné à sa maison de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean, la moitié du lieu d’Albiac, il y eut transaction (arrangement) jusqu’à la Révolution. Le prieuré des Fieux, puis le prieuré de l’Hôpital de Beaulieu auquel il fut cédé au début du 17ème siècle perçurent des rentes sur cette paroisse. En 1668 ces rentes se montaient en grains à 242 livres, 2 sols, 2 deniers, en argent à 4 livres, 17 sols, 10 deniers.

Le seigneur de Roquemaurel et d’Albiac rendit hommage et fit le dénombrement de sa seigneurie d’Albiac en 1503, il possédait la justice haute, moyenne et basse et payait des rentes à la « prioresse » des Fieux[18]. Un dénombrement de 1504 indique que Guillaume de Roquemaurel y avait « basse maison », la moitié de toutes justices, jardin, 4 journaux de vigne, 12 ou 14 de pré, un bois, une métairie de 4 paires de bœufs, 2 étangs, 1 moulin et une terre de 8 sétérées. Il paie à la prieure des Fieux une rente de 2setiers de froment et 12 deniers pour cette terre, le moulin et les étangs ; le tout relève du roi[19]

Le château d’Albiac actuel semble dater du 17ème siècle, des traces de bâtiments, tours (?), qui lui étaient accolés subsistent, l’église du village est accolée au château, une tribune accessible du château permettait aux seigneurs d’Albiac d’assister aux offices. Il n’y a pas de description de la fortalice du 13ème siècle, ni des bâtiments qui lui ont succédé. Un acte de 1504 mentionne que Guillaume de Roquemaurel habitait une maison basse à Albiac.

La terre d’Albiac était constituée des domaines d’Albiac et de Nicoule ; le domaine d’Albiac contenait en 1758 : 1 paire de bœufs, 1 paire de taureaux, 2 vaches et un veau, 5 cochons, le tout évalué à 480 livres, plus 18 brebis garnies d’agneaux, 3 moutons, des baffieux, etc., celui de Nicoule avait 4 paires de bœufs, 1 paire de vaches, 5 cochons, le tout évalué à 865 livres, plus 18 brebis garnies d’agneaux, 6 moutons, 9 baffieux, etc[20] ; les domaines, prés, jardins, chènevières, vigne, pâturage, cens et rentes, château, écurie joignant le château, jardin intérieur, etc. furent loués la même année,1.200 livres par an[21].

La famille de Roquemaurel conserva Albiac jusqu’en 1841 sauf pendant une brève interruption à la fin du 18ème siècle. Marie-Anne de Roquemaurel qui en avait hérité en avait fait donation à son mari Roger du Fayet de La Tour qu’elle avait épousé le 19 mars 1755. N’ayant pas eu d’enfant ses biens revinrent à son neveu Jean Claude de Roquemaurel, fils de sa sœur Jeanne de Roquemaurel qui avait épousé Jean de Roquemaurel, de la branche d’Espinassols. Henri de Roquemaurel, petit-fils de Jean Claude, vendit Albiac en 1841 à Auguste Lacarrière, juge de paix à Lacapelle-Marival, d’une famille notable du Quercy qui possédait le château de Labro. Son descendant Albert Lacarrière possède toujours Albiac, une de ses sœurs a la propriété de Nicoule qui avait été vendue en même temps qu’Albiac.

Bèdes

Ce village dans la paroisse de Saint-Chignes, avait été acheté en 1416 par Béthon de Roquemaurel, il revint à Aymeric de Roquemaurel en 1458. Guillaume de Roquemaurel en fit le dénombrement en 1504, il avait toutes justices, 20 setiers de froment, seigle ou avoine, 25 sous, 50 poules ou poulets ; le labourage d’une paire de bœufs, un bois et des herbages valant 15 ou 20 livres ou plus quand il y a des glands ; il est « des habitants de Gramat » et relève du vicomte de Turenne[22] .

Pierre de Roquemaurel se qualifiait de seigneur de Bèdes en 1508, 1530 et 1534[23].

Le 1er janvier 1541, Pierre et Bec (Bégon) de Roquemaurel, son fils, vendirent le village de Bèdes, un boriage à Bèdes et les herbages du Montat à Pierre de La Grange. Le prix de vente fut 2.000 livres, Michel de La Grange, seigneur de Roffilhac, fils de Pierre de La Grange, subrogea ses droits à Jacques de Genouillac, seigneur d’Assier [24].

Scelles

La

famille de Roquemaurel possédait cette seigneurie aux

15ème et 16ème siècle et peut-être après cette époque.

La

famille de Roquemaurel possédait cette seigneurie aux

15ème et 16ème siècle et peut-être après cette époque.

Parmi les biens dans cette seigneurie ou proches de cette seigneurie on trouve l’affar del Cornouiller dans la paroisse d’Espédaillac, mentionné en 1458 ; en 1460 Bégon de Roquemaurel l’accensa à un rouergat[25], on trouve également le Tailladis, situé dans la même paroisse.

En 1515, à l’occasion de la reconversion de la commanderie de Durbans, Pierre de Roquemaurel accensa le « cartayrou » del Mech et une partie de Tailladis; quatre paysans cédèrent leur part à Astorg de Corn, prieur de Saint-Simon et à Pierre de Roquemaurel, comme personne privée et laïque dont la famille possédait la seigneurie de Selles (Scelles)[26].

Pierre

de Roquemaurel acheta la moitié de la borie de Torinhac le 19 avril 1531 dans la même paroisse[27], il

l’accensa en 1531[28].

Pierre

de Roquemaurel acheta la moitié de la borie de Torinhac le 19 avril 1531 dans la même paroisse[27], il

l’accensa en 1531[28].

Capdenac

Capdenac était un village fortifié situé sur un promontoire dominant le Lot qui supporta au moins onze sièges au cours de son histoire.

Jean I de Roquemaurel fut capitaine et gouverneur de Capdenac vers 1320.

Pendant la guerre de cent ans la ville fut assiégée par les Anglais, Jean III de Roquemaurel, capitaine de Capdenac pour le compte de Bernard d’Armagnac en 1395, défendit la ville. Capdenac fut prise ultérieurement par les Anglais qui en furent délogés par le futur roi Louis XI.

Jean III de Roquemaurel est dit coseigneur de Capdenac en 1395[29]. On ne sait pas s’il hérita de droits sur Capdenac ou si c’est lui qui acquit des droits, on n’en fait plus mention pour ses successeurs.

A noter qu’Almoÿs de Roquemaurel qui avait épousé noble Pierre Marc, du château de Capdenac, seigneur d’Empare, est citée en 1354, 1362 et 1365. Elle reçut le 19 juin 1354 un legs de 100 livres de Delphine de Belfort, femme de Ratier de Morlhon, coseigneur de Capdenac[30]. Le 20 mars 1365, l’inventaire des biens de Ratier de Morlhon, mentionne 11 setiers de seigle, mesure de Rignac, dus à ou par Almoÿs de Roquemaurel[31]. Almoÿs de Roquemaurel était probablement une fille de Jean I de Roquemaurel, celui-ci avait peut-être acquis des droits sur Capdenac.

Gaillac

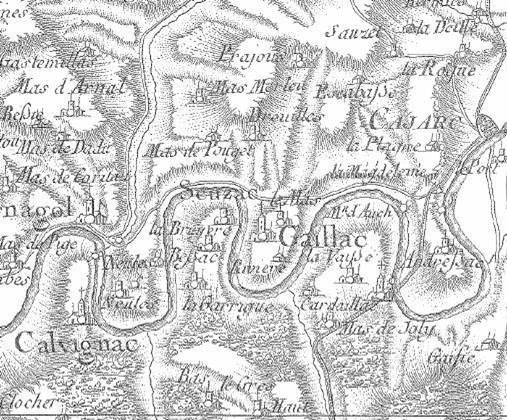

Gaillac est un village dominant le Lot au sud de Cajarc. Il fut apporté à Jean Marc de Roquemaurel par Catherine de Cajarc, sa femme, fille et héritière de Jacques de Cajarc, seigneur de Gaillac, Camy, Gaissié et autres lieux, et de Jeanne de La Valette, qu’il avait épousée par contrat du 22 janvier 1646.

La

famille de Cajarc était la plus ancienne famille seigneuriale de Cajarc, connue

depuis Odolric de Cajarc au XIème

siècle ; par la suite les évêques de Cahors devinrent par des

acquisitions, possesseurs de la seigneurie de la ville de Cajarc, toutefois la

justice dépendant de la viguerie de Cajarc resta indépendante.

La

famille de Cajarc était la plus ancienne famille seigneuriale de Cajarc, connue

depuis Odolric de Cajarc au XIème

siècle ; par la suite les évêques de Cahors devinrent par des

acquisitions, possesseurs de la seigneurie de la ville de Cajarc, toutefois la

justice dépendant de la viguerie de Cajarc resta indépendante.

Guisbert de Cajarc est cité comme seigneur de Gaillac en 1363. Son descendant Antoine de Cajarc épousa Audine de Roquemaurel qui nous est connue par un procès en 1456 entre les consuls de Cajarc et Guisbert de Cajarc, seigneur de Gaillac, majeur de 20 ans, fils et héritier d’Antoine de Cajarc et d’Audine de Roquemaurel, sa mère et tutrice. Le procès nous apprend qu’il avait une maison à Cajarc, tour et repaire à Gaillac, des herbages à Cajarc. Les minutes du procès qui durait encore en 1478 mentionnent que les consuls lui devaient une redevance de 4 livres toutes les fois qu’il lui serait nécessaire d’acheter une nouvelle barque pour le port de Gaillac[32].

On constate donc que des liens anciens existaient entre les familles de Cajarc et de Roquemaurel et que Catherine de Cajarc descendait d’Audine de Roquemaurel.

La famille de Roquemaurel résida à Gaillac de préférence à Albiac après cette acquisition du château de Gaillac. Elle conserva Gaillac jusqu’en 1752, date à laquelle Marie Jeanne de Roquemaurel apporta le château de Gaillac et une partie des terres à son mari Jean de Puniet, seigneur de la Borderie[33]. Cette année on trouve une lettre d’état et une décision d’état pour l’établissement d’un bac au port de Gaillac[34].

Les terres et biens indivis à Gaillac comprenaient le domaine d’Andressac (le village d’Andressac est situé dans une boucle du Lot, à l’est de Cajarc), la métairie grande, le moulin d’Auch, sur le Lot, le mas d’Hébrail, le domaine de la Calamane, l’île de Brivac, l’Ourtal, le clos de Laruelle, la vigne de Gaillac, le port de Crebarès, qui est très probablement le port de Gaillac, objet de litiges entre la famille de Cajarc et les consuls de Cajarc en 1462 et 1478 ; ils comprenaient également la métairie de Gaissié et le bois de Puyjourde, le tout plus les fiefs de Gaillac et de Cajarc fut loué 6.177 livres par an en 1767[35].

Le château de Gaillac subsiste toujours, il est représenté plus haut.

Mayrignac

Louis de Roquemaurel, seigneur de La Rouquette, avait des fiefs à Mayrignac (devenu Mayrignac-le-Francal) dont il fit faire les reconnaissances féodales en 1686, on ne connaît pas l’origine de ces fiefs ni ce qu’ils devinrent après lui. Mayrignac-le-Francal est un village situé entre Souillac et Gramat, à environ 4 kms au nord de Rocamadour.

Chantelle

Ce ténement situé dans la paroisse de Gaillac fut apporté à la famille de Roquemaurel par Claude de Faurie, femme de Jean Joseph de Roquemaurel, la terre de Chantelle, avait été évaluée à 42.000 livres en 1752 ; il fut vendu en 1785 par Jean Claude de Roquemaurel, pour la somme de 51.000 livres, à plusieurs acheteurs, cités dans des actes de 1785 et de 1786.

Il comprenait

maison de maître, maison de fermier et bâtiments d’exploitation, chapelle,

terres labourables, vignes, bois, etc. Jean Claude de Roquemaurel

eut à payer en 1785, des arrérages de rentes pour la chapellenie de Notre Dame de Soubirous à

Cahors, rentes assises sur le domaine de Chantelle, comme dernier propriétaire

du domaine de Chantelle[36].

Camy

Ce

fief venant de la famille de Cajarc est situé près de Payrac.

Il a donné son nom à une famille noble du Quercy. Il avait été repeuplé en 1451

au moyen d’un accensement collectif par Pierre de Ricard et le prieur de Camy coseigneurs du lieu[37]. La

famille de Cajarc en avait vraisemblablement hérité de la famille de Ricard.

Ce

fief venant de la famille de Cajarc est situé près de Payrac.

Il a donné son nom à une famille noble du Quercy. Il avait été repeuplé en 1451

au moyen d’un accensement collectif par Pierre de Ricard et le prieur de Camy coseigneurs du lieu[37]. La

famille de Cajarc en avait vraisemblablement hérité de la famille de Ricard.

Gaissié

Ce fief venant de la famille de Cajarc est un hameau à environ 8 kilomètres au sud-est de Gaillac. On trouve la métairie de Gaissié, en 1767, parmi les biens indivis, cités à propos de Gaillac.

Puech-Calvel (Puycalvel )

Terre apportée à la famille de Roquemaurel en 1610 par le mariage d’Antoine de Roquemaurel avec Gabrielle de Gaulejac de Puech-Calvel, fille de Jean Marc de Gaulejac, seigneur de Puech-Calvel, Besse et Nougayrols, et de Marie de Gironde.

Le village de Puycalvel est situé près d’Ussel dans le Lot.

Jean Joseph de Roquemaurel s’en qualifiait en 1693.

Puy-Jourde

Pierre de Roquemaurel rendit hommage le 6 septembre 1725 et le 21 août 1727 pour la terre de Puy-Jourde[38]. Ce fief situé dans la paroisse de Fontaynous (canton de Cajarc) relevait en 1444 de Jean de Penne, baron, seigneur de Cestayrols, qui l’avait repeuplé par un accensement collectif, il s’était réservé un patus pour y construire une tour et un autre patus pour y bâtir une maison[39].

On ne voit pas apparaître cette terre dans la succession de Pierre de Roquemaurel, mais le bois de Puyjourde apparaît en 1767 parmi les biens indivis cités à propos de Gaillac. Puyjourde est écrit Pejourde sur la carte de Cassini.

Cahors

Claude de Faurie épouse de Pierre Louis de Roquemaurel avait des biens à Cahors : la moitié d’une maison à Cahors, évaluée à 25.000 livres, l’autre moitié appartenait à sa sœur, madame de Beaumont.

Claude de Faurie, marquise de Gaillac, transmis la moitié de la maison de Cahors au comte de Beaumont son neveu, par son testament du 1er février 1780 ; Jean Claude de Roquemaurel qui avait vendu Chantelle en 1785, eut à payer en 1785, des arrérages de rentes pour la chapellenie de Notre Dame de Soubirous à Cahors, rentes assises sur le domaine de Chantelle, comme dernier propriétaire du domaine de Chantelle[40].

Auparavant, en 1606, Jeanne de Roquemaurel, veuve d’Hugues Despouts, dit Couzes, vigneron, était propriétaire de 2 maisons à Cahors, adossées, l’une donnant rue Donzelle n°132, l’autre, rue Marcaron (devenue Mascoutou) n°360[41] ; on n’a pas situé cette Jeanne de Roquemaurel.