Fief d’origine : Roquemaurel

Ce fief dont la maison de Roquemaurel tire son nom était situé dans la vicomté de Carlat.

Le toponyme Rocamaurel signifie rocher noir dans la langue d’Aurillac, et par extension forteresse noire. Une carte de l’Occitanie le fait apparaître sous le nom de Rocamaura.

Ce toponyme se trouve sous cette forme en Limousin et sous une forme voisine en Provence, Roquemaure. Il a également formé le nom des familles féodales de Roquemaure, en Provence, et de Rocamaura, en Catalogne[1].

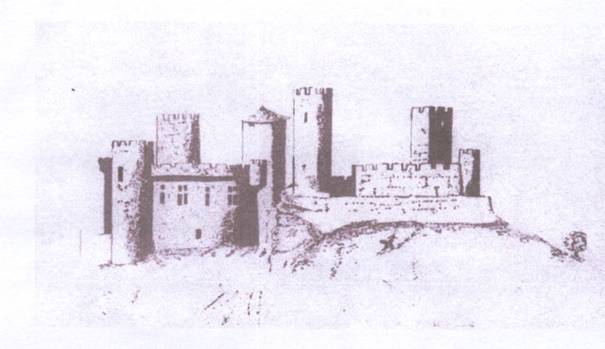

Ithier du château de Roquemaurel cité en 1043, est probablement le bâtisseur du château qui devait être alors une tour carrée protégé par une enceinte, comme l’étaient les châteaux à l’époque. Le château fut agrandi ultérieurement (le dessin reporté à la page suivante représente les deux châteaux, celui à droite est le plus ancien, la tour couverte à gauche de ce premier château daterait du 14ème siècle), un deuxième château fut construit au 15ème siècle[2]. Le château ancien était appelé Cazelviel, le nouveau château, Châteauneuf.

Le château de Roquemaurel dominait un chemin péager qui en dépendait.

Plusieurs coseigneurs tinrent Roquemaurel jusqu’au 15ème siècle au moins, membres de la famille ou parents, on trouve ainsi le seigneur de Sénezergues[3] et Hugues de Gausserand, seigneur de la Mothe, tenant indivis « la tour » de Roquemaurel avec le seigneur de Roquemaurel, en 1441[4].

Roquemaurel relevait à l’origine de la vicomté de Carlat ; puis en 1280 de la baronnie de Calvinet qui fut constituée vers 1270[5].

La justice haute et moyenne de Roquemaurel fut achetée en 1407 par Béthon de Roquemaurel à Jacques de La Vie, baron de Calvinet, sous la réserve de foi et hommage[6].

Roquemaurel apparaît comme une châtellenie avec haute, moyenne et basse justice dans les actes ultérieurs.

Les fiefs relevant de la châtellenie de Roquemaurel étaient situés dans 25 villages, hameaux, moulins, affars et tènements, en 1700[7] et en 1789.

Le terrier de 1700 fait apparaître les villages de Canis (devenu Escanis) et du Rieu au nord-est de Calvinet et le village de Laubertie, qui leur est proche, à l’est de Calvinet, ceux-ci n’apparaissent plus en 1789, non plus que le village de Felgines, à l’ouest de Cassaniouze, et de Servans, au sud-est de Cassaniouze. Il semble que la châtellenie de Roquemaurel ait reculé sa limite nord entre les deux terriers.

Celui de 1789 fait apparaître les villages et hameaux de la Cabane, Castanial, Combecroze, les Fontanelles, Fourcoux, le Fraust, la Ganne-basse (probablement Lagane), les Hermies, Lafon, Laveissière, le Mont, Peyrebrune[8], la Pinquierie, Roquemaurel, la Rouquette (la Rouquette-Basse), la Sole, Vernusses (olim Bernusses), tous ces villages sauf Lafon subsistent, le terrier fait également apparaître les affars et ténements de la Broussette, de la combe del Vignal (aujourd’hui village du Vignal), de Crozecombe (Combecroze ?), de l’Esquiassaire, de la Frigère, de Laverniayre, de Laviale de Malermiaire, etc. ainsi que le moulin de Roquemaurel (alors village) qui subsiste. Les fiefs confrontant cités le plus souvent étaient ceux relevant de la seigneurie des dames de Saint-Projet, au sud et au sud-ouest, les fiefs relevant de la seigneurie de Sénezergues à l’est et au nord-est. Le seigneur de Roquemaurel tenait la terre de Combetorte, au village de Bernusses (Vernusses), en indivision avec les religieuses de Saint-Projet.

Les reconnaissances effectuées par les tenanciers de 1789 rappelaient les terriers antérieurs, en remontant jusqu’à celui de 1317 établi pour Jean I de Roquemaurel[9].

La limite sud-est de cette seigneurie était déterminée par le rocher de la Plantade dit aussi rocher de Madame aux environs du prieuré de Saint-Projet, sur les bords du Lot. « En ce point se joignaient les territoires des seigneurs de Sénezergues, celui de Roquemaurel et les terres des dames de Saint-Projet, le rocher porte les empreintes d’une pantoufle, d’un fer de mulet et d’un fer à cheval[10]. »

En 1670, on voyait à Roquemaurel, le château vieux, qui consistait en un corps de logis et trois tours et un château neuf avec une tour et plusieurs bâtiments parmi lesquels une chapelle, dédiée à Saint Georges[11]. Le chapelain de Roquemaurel en 1672 était Jean Ferrières[12].

La montre et armement du château de Roquemaurel du 11 septembre 1468 indiquent que la garde était effectuée par 16 hommes armés d’arbalètes et 13 autres armés de lances à deux pointes, ce qui constitue une garnison importante. Le nom de ces hommes avec leurs armes est reporté en Annexe[13].

Le château ne fut habité qu’occasionnellement par la famille de Roquemaurel à partir du 15ème siècle ; il fut affermé à des familles de la région dont divers actes nous donnent les noms. Les cens et rentes furent arrentées ou vendues plusieurs fois avec pacte de rachat.

Un acte du 13 juillet 1706, reporté en annexe à ce document, indique les meubles que le seigneur de Roquemaurel laisse à Jean Lamic, son fermier, dans le château de Roquemaurel[14].

Le château de Roquemaurel avec ses dépendances fut affermé une dernière fois le 15 mai 1784 par Jean Claude de Roquemaurel à Antoine Montarnal, laboureur de Roquemaurel. Une chambre, celle de La Sole, au couchant du château, était alors réservée par le seigneur et ses agents et fermiers de cens et rentes de la châtellenie de Roquemaurel, pour recevoir les cens et rentes.

Bien que Jean Claude de Roquemaurel ait émigré les biens de Roquemaurel n’avaient pas été séquestrés ni vendus, le fermier s’étant installé en maître à Roquemaurel. A son retour d’émigration Jean Claude de Roquemaurel persuadé que les biens de Roquemaurel avaient été saisis ne demanda pas la restitution de ses biens de Roquemaurel. Entre temps les fils d’Antoine Montarnal avaient démoli le château qui tombait en ruine et s’étaient installé dans une maison construite à côté du château. En 1825 quand Jean Claude de Roquemaurel découvrit la situation, il fut décidé après consultation juridique de ne pas entrer dans une procédure de récupération coûteuse au résultat aléatoire.

La dernière tour fut démolie au début du 20ème siècle.

La commune de Cassaniouze dans la quelle se situe Roquemaurel

est ainsi décrite : « L’existence de la commune est

mentionnée dans une charte de l’année 924. Selon un rapport datant de 1671,

elle est située à l’extrémité sud de l’Auvergne, partie en plaine, partie en

coteaux couverts de bois de châtaigniers. Elle est composée de 219 maisons. La

terre très légère, ne produit que du seigle et de

l’avoine. Il y a quelques chènevières de mauvaise qualité, des prés et des

pacages arrosés par plusieurs ruisseaux qui vont se jeter dans le Lot, et sur

lesquels il y a plusieurs moulins fariniers.

Les habitants

n’ont d’autre industrie que de travailler leurs fonds. Les châtaignes de bonne

qualité et en quantité considérable sont vendues à Aurillac. La rivière le Lot

n’apporte aucun revenu à ses habitants, car elle se trouve dans des précipices

inaccessibles. Sur le territoire de cette paroisse se trouvaient le château de Roquemaurel, siège d’une seigneurie mentionnée dès le XIème siècle et relevant de la baronnie de Calvinet, et le monastère de Saint-Projet.

Celui-ci fut

élevé sur les bords du Lot par Gausbert, le fondateur

de Montsalvy. Habité d’abord par des moines, il devint au XIIIème

siècle, le siège d’une communauté religieuse, établie par Bertrande

de Valon, veuve d’Hugues de Rodez, vicomte de Carlat[15].

Inventaire de

Roquemaurel en 1706

Inventaire

de ce qui s’est trouvé à Roquemaurel le 13 juillet

1706, lorsque Jean Lamic a pris l’afferme du château

et de tous les biens en dépendants et dont il s’est chargé :

-Premièrement

le château, une écurie, une grange, un séchoir, le tout bien couvert et en bon

état et qui se ferment à clef excepté le séchoir où il y a une claie. Il y a

dans l’écurie deux belles cuves pour mettre la vendange, fort bonnes, une bonne

crèche et un bon râtelier.

-Il

y a de plus une chapelle bien couverte et bien planchée, mais elle n’est pas

garnie ; elle se ferme à clef.

-Plus

il y a dans la cuisine du château deux grands chenets de fer, une maie à pétrir

le pain, un grand cabinet, une grande table et deux autres petites tables sans

pieds et deux bancs.

-Plus

un lit avec des rideaux de drap gris et une couchette sans rideau, deux

couettes de plume, une paillasse avec une courte-pointe

et une couverture de Languedoc assez bonne, une poêle de fer, bonne, un poêlon

de cuivre presque neuf du prix de 30 sols, plus une petite bassine un peu usée,

pesée avec le grand chaudron.

-Plus

deux cuillères de fer et une écumoire de cuivre jaune, le tout fort bon, plus

un carmal pour monter le pot, plus deux lampes,

bonnes.

-Plus

une grande marmite de métal du poids de 20 livres.

-Plus

une autre marmite de fer assez grande et fort bonne.

-Plus

deux marmites de cuivre qui ont été portées à l’armée, du poids de 7 livres un

quart.

-Plus

une grande marmite presque neuve pour faire cuire les châtaignes, du poids de

10 livres et demi, avec la bassinoire.

-Plus

un autre petit chaudron fort usé et un grand chaudron qui est bon, le tout du

poids de 17 livres et demi.

-Plus

un gril de fer et une lanterne.

-Plus

deux réchauds de terre.

-Plus

deux écuelles, deux assiettes creuses, six assiettes de table, deux plats, un

chandelier et un pot d’étain, et une aiguière, le tout du poids de 29 livres.

-Plus

deux seaux pour tenir de l’eau, un cerclé de fer et un cerclé de bois.

-Plus

deux « fessours » bons et en bon état, pour

travailler, plusieurs bonnes poêles de fer et une pelle à feu.

-Plus

une bassinoire du poids de …

-Plus

deux « bigots » et une petite « fessouyre ».

-Plus

deux grandes haches pour faire du bois.

-Plus

une petite scie et un coin de fer.

-Plus

une « tarabelle », un « escalpié », un « cabayssol »

et deux faux dont il y a une toute neuve.

-Plus

deux faucilles dont il y a une toute de fer et l’autre manchée

de bois, le tout fort bon.

-Plus

huit paillassons assez bons et trois grands paniers dont on porte la vendange

de la vigne.

-Plus

une « grésale » de terre toute neuve.

-Plus

une tourtière fort bonne et une broche pour faire rôtir la viande.

-Plus

une « basse » de bois pour tenir les eaux de la cuisine.

-Plus

une petite chaise et un autre petit banc.

-Plus

deux pots de terre, un grand et un moyen, pour mettre le lait.

-Plus

une grande « dourne » pour tenir l’huile,

tenant plus d’unsetier d’huile.

-Plus

dans la salle il s’est trouvé un « grenier[16] », qui a été

acheté de Tardieu de La Rouquette, qui se ferme à clef.

-Plus

une table, trois grandes chaises de bois et une de paille.

-Plus

une barrique et quatre poinçons pour tenir du blé.

Moulin de Roquemaurel

Un moulin banal avait été installé sur le ruisseau Célé près du village de Felgines ; l’habitation actuelle date de 1799, elle a été bâtie près des bâtiments anciens dont les traces subsistent ainsi que le chemin charretier d’accès.

Un acte du 25 juillet 1706 nous apprend que le moulin était alors habité par Anne Gleyat, elle épousait ce même jour Pierre Besson, valet domestique au château de Roquemaurel depuis plus d’un an[17].

Jean Piganiol reconnut en 1789, tenir du seigneur de Roquemaurel, le moulin de Roquemaurel ; le moulin avait deux meules roulantes, l’une à froment, l’autre à seigle[18].

Le Moulin de Roquemaurel constituait un hameau.

Gensac

Gensac était un château dans la paroisse de Cassaniouze, il est dit, selon une source non vérifiée[19] touchant à celui de Roquemaurel. Gensac est cité dans un hommage d’Arnaud de Mellet en 1266, Gilbert de Caersac étant présent ; la même année Gilbert de Caersac, chevalier, reconnut au vicomte de Carlat des terres et autres droits et honneurs sur le château de Gensac[20]. La famille de Roquemaurel avait des droits sur Gensac, peut-être transmis par la famille de Cahersac.

Jean Gabriel de Roquemaurel, seigneur de Gensac, gouverneur de Capdenac, fut présent au mariage d’Antoine du Chayla, sieur del Bartas, avec Madeleine de Gozon au château d’Ays le 23 février 1693 ; auparavant, le 24 avril 1653, un Roquemaurel (probablement le même), seigneur de Gensac avait été présent, au château d’Ays, à une donation par François de Montagut, seigneur de Granes[21].

Gensac n’apparaît pas sur les cartes de Cassini, datant de la fin du 19ème siècle, ni sur les cartes postérieures.

Cahersac (devenu Carsac)

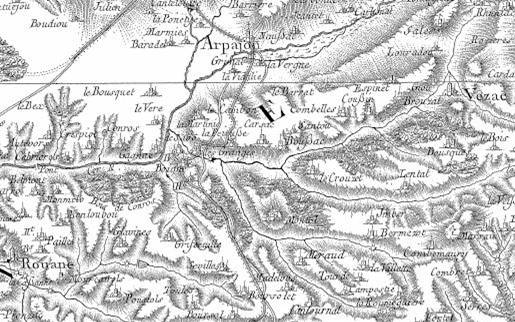

Ce village a donné son nom à une famille éponyme qui a eu des liens étroits avec la famille de Roquemaurel. Pierre de Roquemaurel était seigneur de Cahersac en 1334, après lui on trouve plusieurs Roquemaurel qui prirent le nom de Cahersac. Ce village s’appelle aujourd’hui Carsac, il est situé au sud d’Arpajon et au nord du château de Montal sur lequel la famille de Cahersac avait des droits.

Autre fief en Auvergne de la branche de Roquemaurel, Sénergues et Albiac

La Rouquette (olim La

Roquette)

La

carte de Cassini fait apparaître un fief de La Rouquette (écrit La Roquette,

qui se prononçait La Rouquette), à 700 mètres à l’est de Roquemaurel,

c’est très probablement le fief dont se qualifièrent Guyon puis Jean et Louis de

Roquemaurel, ce village est actuellement appelé la

Rouquette Basse, il apparaît dans de nombreuses reconnaissances en 1789. Guyon

de Roquemaurel, seigneur de La Rouquette, habitant

alors Albiac, fit un arrentement en 1584, comme

procureur d’Antoine de Roquemaurel, du prieuré de Trioulou[22].

La

carte de Cassini fait apparaître un fief de La Rouquette (écrit La Roquette,

qui se prononçait La Rouquette), à 700 mètres à l’est de Roquemaurel,

c’est très probablement le fief dont se qualifièrent Guyon puis Jean et Louis de

Roquemaurel, ce village est actuellement appelé la

Rouquette Basse, il apparaît dans de nombreuses reconnaissances en 1789. Guyon

de Roquemaurel, seigneur de La Rouquette, habitant

alors Albiac, fit un arrentement en 1584, comme

procureur d’Antoine de Roquemaurel, du prieuré de Trioulou[22].

Jean de Roquemaurel, seigneur de La Rouquette était curé de Bio vers 1640, lui succéda en 1643 Louis de Roquemaurel.

Louis de Roquemaurel, seigneur de la Roquette, prieur d’Albiac, est cité comme curateur des enfants de Jean Marc de Roquemaurel en 1669 et 1670[23]. Il apparaît également comme seigneur de La Roquette en 1667[24] et 1672[25].

Le village de la Rouquette Basse, dominant l’Auze, dont les maisons ont les toits recouverts de lauzes est très bien entretenu.